第5回水戸まちなかデザイン会議を開催しました

- mitonomachinaka

- 2021年7月28日

- 読了時間: 5分

更新日:2021年9月29日

第5回デザイン会議はオンラインで勉強会を開催し、ゲストに墨田区役所職員の戸梶大さんをお招きしました。30名の方にご参加いただいた中、戸梶さんから居心地の良い公共空間づくりに向けて公共空間デザインとマネジメント、官民連携プロジェクトの運営ノウハウについて教えていただきました。後半は参加者からの質問を軸にディスカッションを行いました。

ゲストプロフィール

戸梶 大

墨田区都市整備部立体化推進担当 立体化推進課長 平成8年度に墨田区に入庁後、建築指導課、営繕課などを経て、企画経営室で公共施設マネジメント業務を担当。令和3年度からは担当課長として、東京スカイツリーラインの鉄道立体化事業に取り組む。営繕課在籍中、早稲田大院公共経営研究科に学び、FMと出会う。以降、17年間に渡り、一貫して公共施設マネジメントに取り組み、現在に至る。

ゲストスピーチ

北十間川周辺公共空間利活用促進

〜ジブンチノニワプロジェクト~

背景

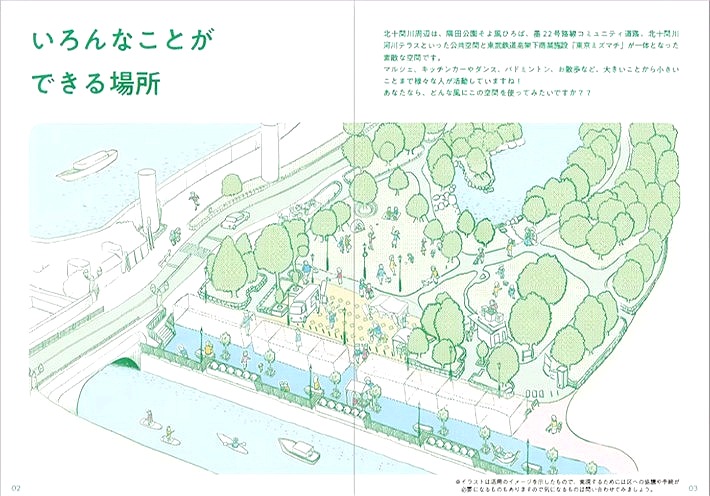

北十間川エリアは浅草寺と東京スカイツリーの間にあり、北十間・隅田公園観光回遊路整備事業として北十間川エリアの一体的な開発を進めました。この開発によって生まれた公共空間を核に「伝統と先進が出会う水辺と町の賑わい交流軸の創出」のコンセプトのもと、人の流れを生み、賑わいを波及させることに取り組みました。

そこで北十間川周辺公共空間の活用方針を町会、商店会、区民、東武鉄道、墨田区などの参加者で、どのような人にきてほしいか?どのような活用をしたいか?についてワークショップを行い、ビジョン「水と緑のサードプレイス」を策定しました。

行政のスタンス

利活用を想定して整備した公共空間でしたが、コロナ禍の影響もあり利用が促進されず、利用されるために、墨田区職員のマインドシフトと自由に使えるというメッセージの発信に取り組みました。

職員のマインドシフトでは、行政と住民や民間事業者などの公共空間を使いたい人の間にあった距離を縮めるために、行政がまずプレーイングマネージャーとなり、自分たちで使い、使えることを発信しました。それを見て、使いたいと思った人が実際に使い、それを行政がコンシェルジュとして利用を後押しする体制にしました。

進める上で課題はあっても「まずやってみる」ことをスタンスに、やりながら課題を整理し、フィードバックを行い、バージョンアップさせ、みんなで利活用の仕方を創りあげることに取り組みました。

「 ジブンチノニワプロジェクト 」

公共空間は“みんな”ものと強く認識されているが、「“みんな”のもの」であり「“じぶん”のもの」であること、「“じぶん”たちで“みんな”を創る」ことを伝えるために、“じぶん”ちの庭のように利用するジブンチノニワプロジェクトを始めました。

1.そよ風会議室

墨田区職員がまず使ってみるために庁内の屋外会議室として「そよ風会議室」を開始しました。「そよ風会議室」では仕事場として打ち合わせで使用するだけでなく、興味を示して立ち寄ってくれた公園利用者に対しては情報発信を行うなど利用者とのコミュニケーションの場ともなりました。ジブンチノニワプロジェクトに興味をもった大田区の職員の視察を受け入れた際には、このプロジェクトへの想いや公園内にある様々な仕掛けについて説明しました。

2.そよ風L@B

そよ風会議室を受けて地域から自分たちでイベントを行いたいという声がでてきて、墨田区の占用のもと、「そよ風会議室」の延長として社会実験「そよ風L@B」を実施しました。 様々な活動を行っている「すみだぱくぱくぱーく」がイベントを実施したり、ソーシャルディスタンス実験としてソーシャルディスタンスを保った盆踊りや合唱団、墨田区職員によるDJなど。他にもキッチンカ―や遊具の設置などを行いました。

3.そよ風BASE

盆踊りのイベントや公園内以外に北十間川河川テラスにテントをたて「そよ風BASE」として、河川テラスの一日利用やリモートワークできる場所を設置しました。他にもハロウィンやクリスマスのスタンプラリーイベント、近隣の本所吾妻橋パラソル市に合わせた情報発信実験を実施しました。

これまではイベント毎に開設していた「そよ風BASE」ですが、毎週金曜常設とし、公園を利用したい方がイベント以外の時でも情報収集や相談できるようにしました。

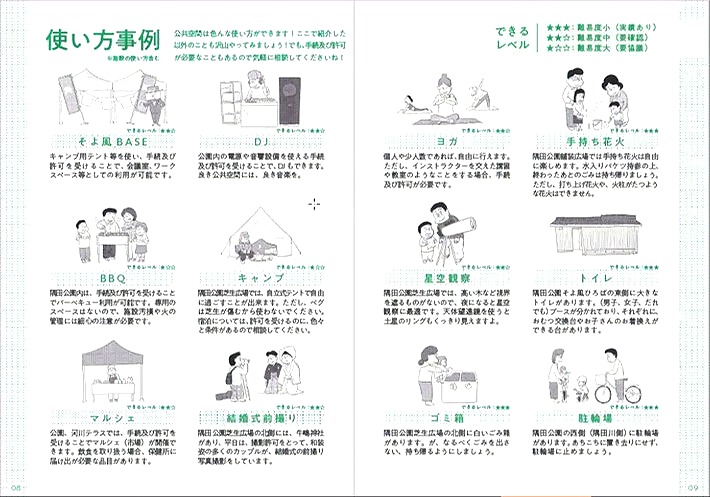

公共空間利活用の手引き

墨田区ではこれまでの「ジブンチノニワプロジェクト」の活動を踏まえて、 公共空間を利用する際の使い方の事例、利用するまでの手続きの流れや用意されている設備、Q&Aをまとめ、手引きを作成しました。

ディスカッション

参加者からの行政の立場での進め方に関する質問に対して ポイントを教えていただきました。 ・まずはできるところからやってみる、始めてみると共感してくれる人の輪が少しずつ広がっていく。またビジョンのように一つの方向性を示しと少しずつ理解してもらえる。 ・公共空間はみんなのものだが、「民間企業が占用すると公共性が失われてしまう」、「行政の占用でないと公共性がない」という先入観がある。みんなが使えるという公共性を確保するためには、”みんな”がルールを守った上で使うこと、必要に応じて行政がコンシェルジュのように機能することで公共空間の利活用が促進できる。 ・地域の人からイベントをやりたい、使いたいという声が出てきてこそ、行政がコンシェルジュとして機能することができる。 ・行政内の部署間の縦割り感は否めないが、職員一人ひとりが自分の役割を認識してしっかり動くことができれば、柔軟に対応できるようになる可能性もある。

今回のデザイン会議全体の様子は、水戸まちなかチャンネル(YouTubeチャンネル)をご覧ください。

第6回を開催予定!

次回は、8月22日、ブラッシュアップした実験計画案をご紹介とデザイン会議メンバーによる活用案の発表を行う予定です!

随時参加者を募集しています♪

水戸まちなかデザイン会議は、随時参加者を募集中です!

未来ビジョン素案に共感していただけた方は、ぜひご参加ください!

Comments